Thrombolyse nach neun Stunden?

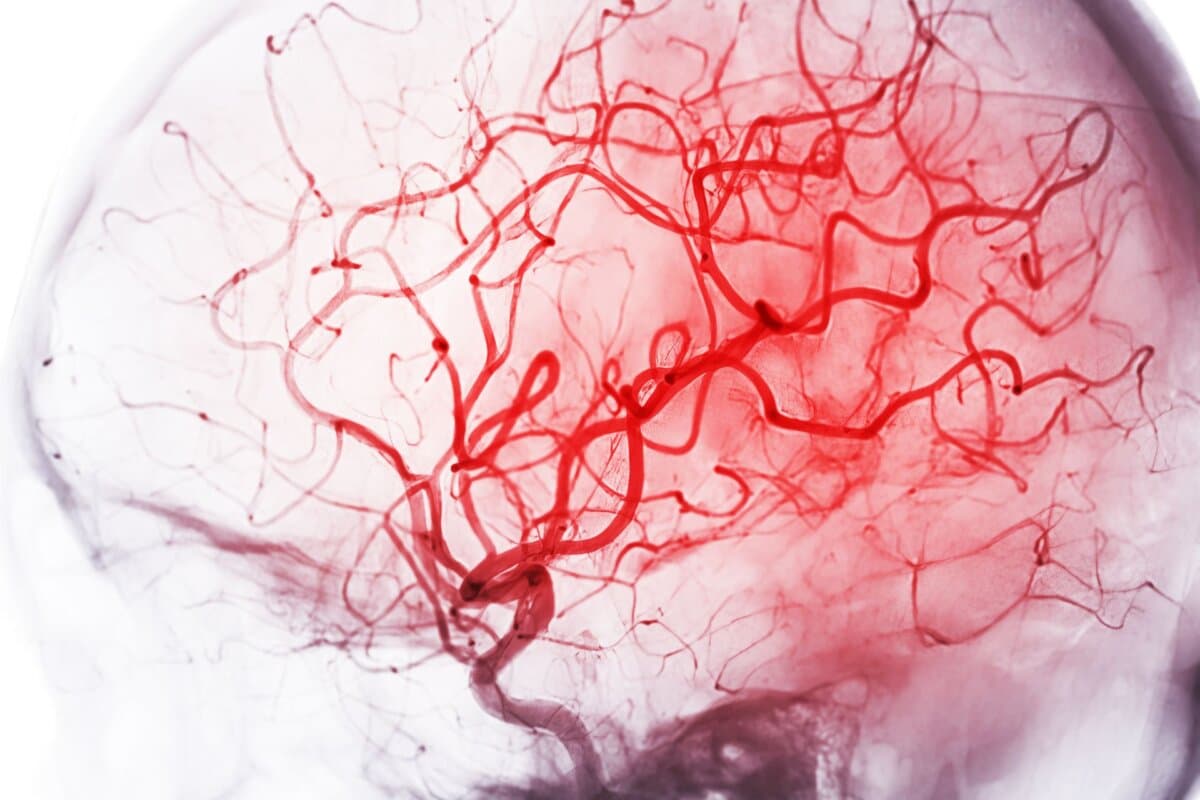

Die Behandlung des ischämischen Schlaganfalls hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Wandel durchlaufen. Moderne Thrombolytika, differenzierte Bildgebung und angepasste Leitlinien eröffnen neue Möglichkeiten – auch jenseits der klassischen 4,5-Stunden-Grenze.

Im Jahr 2021 haben weltweit knapp 70 Millionen Menschen einen ischämischen Schlaganfall erlitten. Für gut 7 Mio. der Betroffenen endete der Insult tödlich. Gegenüber 2010 ist das ein Rückgang der Sterblichkeit um mehr als 17 %, schreiben Prof. Dr. Richa Sharma von der Yale School of Medicine in New Haven und Prof. Dr. Kun Lee vom Temple University Hospital in Philadelphia (1).

Intravenöse Thrombolyse bleibt Standard – neue Wirkstoffe in Prüfung

Den wesentlichen Grund für die gesunkene Mortalität nach Hirninsult sehen die beiden in den verbesserten Behandlungsmethoden und deren breiterer Verfügbarkeit. In einem Übersichtsartikel berichtet das Expertenduo über die Evidenz zu den verschiedenen Therapiestrategien sowie über die internationalen Leitlinienempfehlungen.

Nach wie vor bildet die intravenöse Thrombolyse den Eckpfeiler beim akuten ischämischen Schlaganfall, so die Autoren. Bei der systemischen Lysetherapie hat sich in der Praxis vor allem Alteplase bewährt. Aufgrund der positiven Studienergebnisse der letzten Jahre kommt zunehmend auch Tenecteplase zum Einsatz. Im Vergleich zu Alteplase zeichnet sich Tenecteplase durch folgende Eigenschaften aus:

- höhere Spezifität für Fibrin

- längere Halbwertszeit

- geringeres Risiko für systemische Blutungen

Weitere Wirkstoffkandidaten werden derzeit erforscht. Beispiele sind Staphylokinase, Prourokinase und Reteplase. Die potenziellen Vorteile dieser Substanzen liegen unter anderem in ihrer gewichtsunabhängigen Dosierung. Darüber hinaus erhofft man sich etwa von Desmoteplase, einem weiteren Kandidaten, ein grösseres Zeitfenster für die Verabreichung.

Tenecteplase auch nach 4,5 bis 24 Stunden effektiv?

Noch gilt, dass eine intravenöse Lysetherapie spätestens 4,5 Stunden nach dem Schlaganfall zu erfolgen hat. Mittlerweile deuten Studiendaten jedoch darauf hin, dass auch die spätere Behandlung noch sinnvoll sein kann.

In einer 2024 publizierten Untersuchung erhielten ausgewählte Patienten mit bildgebend nachweisbarer Penumbra bis zu 24 Stunden nach Symptombeginn Tenecteplase – ohne Hinweis auf zusätzliche Sicherheitsrisiken, allerdings auch ohne Vorteil im Outcome. Anders in der chinesischen TRACE-III-Studie: Hier zeigte bei Betroffenen ohne Thrombektomie-Option eine Gabe zwischen 4,5 und 24 Stunden eine signifikante Verbesserung der 90-Tages-Ergebnisse gegenüber Placebo.

Einige Fachgesellschaften haben ihre Empfehlungen bereits an den aktuellen Stand der Evidenz angepasst. So hat etwa die European Stroke Organisation (ESO) das Zeitfenster für eine Lysebehandlung mit Tenecteplase oder Alteplase unter bestimmten Voraussetzungen auf neun Stunden nach dem Schlaganfall ausgeweitet. Welche Patienten dafür infrage kommen, soll mittels MRT oder CT geklärt werden.

Zur Verringerung des Blutungsrisikos listen die aktuellen Leitlinien verschiedene Kontraindikationen für eine intravenöse Thrombolyse auf. Es gebe jedoch zunehmend Hinweise, dass diese Vorgaben zu restriktiv sein könnten, schreiben Dr. Sharma und Dr. Lee. Unter anderem die folgenden Ausschlusskriterien könnten aus ihrer Sicht obsolet sein:

- unklarer Zeitpunkt des Schlaganfalls oder unbekannter Beginn der Symptomatik, vermutlich aber vor 4,5 Stunden oder eher

- Erwachen mit Symptomen, die vermutlich vor mehr als 4,5 Stunden begonnen haben

- vorangegangener ischämischer Schlaganfall innerhalb von drei Monaten vor dem aktuellen Hirninfarkt

- Einsatz von direkten Thrombin- oder Faktor-Xa-Inhibitoren innerhalb von 48 Stunden

- intraaxiale intrakranielle Neoplasie

Thrombektomie breiter anwenden?

Standardtherapie bei Verschlüssen der grossen Gefässe ist die endovaskuläre Thrombektomie. Die ersten Studien hierzu haben sich vor allem auf Thromben im vorderen Hirnkreislauf fokussiert. Infarkte im hinteren Hirnkreislauf sind mit einer erheblichen Morbidität und Mortalität assoziiert und machen rund ein Fünftel aller ischämischen Schlaganfälle aus. Neuere Studienergebnisse weisen darauf hin, dass eine Thrombusentfernungs auch bei zerebrovaskulären Infarkten im hinteren Hirnkreislauf erwogen werden sollte.

Neue Erkenntnisse zur potenziell breiteren Anwendung einer Thrombektomie gibt es auch hinsichtlich der Infarktlast. So erachten Dr. Sharma und Dr. Lee angesichts der Studienlage diese Massnahme auch bei Betroffenen mit grossen Kerninfarkten als sinnvoll. Frühere Studien hatten sich auf kleinere Schlaganfälle konzentriert.

- Sharma R, Lee K. Advances in treatments for acute ischemic stroke. BMJ 2025; 389: e076161; doi: 10.1136/bmj-2023-076161