Tiefe Hirnstimulation verbessert kognitive Funktion nach Schädel-Hirn-Trauma

Amerikanische Forschende untersuchten die Tiefe Hirnstimulation bei Patienten mit chronischen kognitiven Beeinträchtigungen nach einem Schädel-Hirn-Trauma. In der Machbarkeitsstudie verbesserten sich alltagsrelevante Exekutivfunktionen aller Teilnehmenden, Komplikationen gab es wenige.

Nach einem Schädel-Hirn-Trauma leiden einige Patienten auch Jahre später noch unter kognitiven Defiziten, die ihre Lebensqualität oft stark einschränken. So haben viele Betroffene Störungen der exekutiven Funktionen, zu denen etwa Aufmerksamkeitssteuerung, Selbstkontrolle und Problemlösung gehören.

Fronto-striatales Netzwerkes könnte bei kognitiven Einschränkungen betroffen sein

Man vermutet, dass die kognitiven Langzeitfolgen eines Schädel-Hirn-Traumas überwiegend auf eine fronto-striatale Dysfunktion zurückzuführen sind. Das bezeichnet eine Störung der neuronalen Regelkreise zwischen dem Striatum und dem Frontalhirn.

Eine Phase-I-Machbarkeitsstudie beschäftigte sich nun damit, ob die Tiefe Hirnstimulation (Deep Brain Stimulation, DBS) der Verbindungsstrukturen dieser Hirnregionen die Exekutivfunktionen von Patienten verbessern kann (1).

Tiefe Hirnstimulation

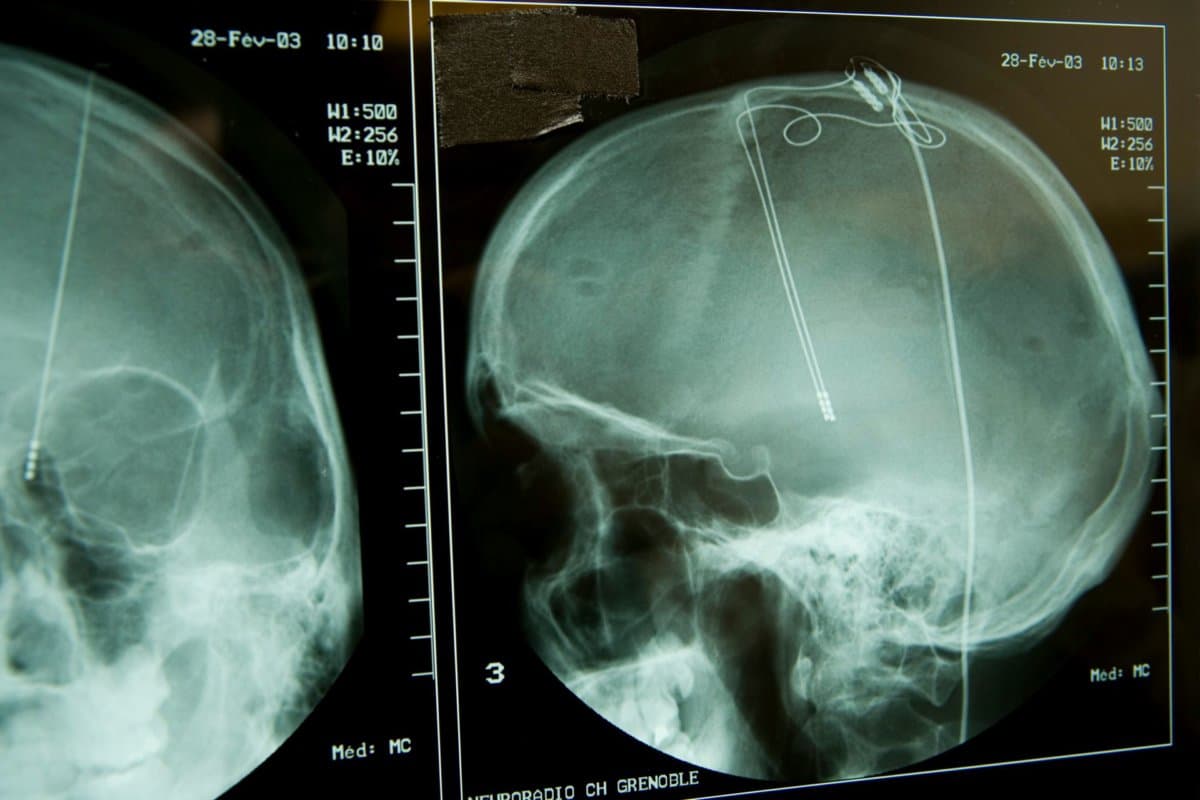

Bei der Tiefen Hirnstimulation werden Elektroden in definierte Kerngebiete des Gehirns implantiert, wo sie schwache hochfrequente elektrische Impulse aussenden. Die Steuerung der Impulse erfolgt von einem Schrittmacher aus, der meistens im Bauch- oder Brustbereich implantiert und über ein Kabel unter der Haut mit der Elektrode verbunden ist.

Bisher wird diese Methode vor allem zur Behandlung von Bewegungsstörungen wie Morbus Parkinson sowie bei psychischen Erkrankungen und Epilepsie eingesetzt.

Tiefe Hirnstimulation verbesserte Exekutivfunktionen bei allen Teilnehmern

Die sechs Teilnehmer der Studie waren zwischen 22 und 60 Jahre alt, und hatten vor drei bis 18 Jahren ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Sie alle hatten Einschränkungen, die ihnen zwar ein selbständiges Leben mit geringer Unterstützung ermöglichten, nicht aber die Rückkehr in das Arbeitsleben.

Den Teilnehmern wurden je vier Elektroden in die fronto-striatalen Regionen implantiert, um die striatofrontalen Verbindungskerne (centrolateraler Thalamus) und -fasern (mediodosaler tegmentaler Trakt) zu stimulieren.

Fünf der Probanden nahmen weiter an der Studie teil, und absolvierten diverse kognitive Tests zur Einschätzung der exekutiven Funktionen.

Alle Teilnehmenden unterzogen sich etwa dem Trail-Making-Test B, der die Informations-Verarbeitungsgeschwindigkeit der Patienten abbildet. Nach der Implantation der Elektroden schnitten die Probanden dabei um 15 bis 52 Prozent besser ab als zuvor. Nachdem eine Steigerung von zehn Prozent als klinische Verbesserung gilt, war dieses Kriterium daher bei allen Teilnehmern erfüllt.

Einige Teilnehmenden erzielten ausserdem Verbesserungen bei der selektiven Aufmerksamkeit und der visuellen Suchgeschwindigkeit. Diese Fähigkeiten sind notwendig für das Führen von Gesprächen und das Organisieren, und sind daher für die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen im Alltag relevant.

«Konsistente Ergebnisse, aber vergebene Chancen»

Prof. Dr. Jens Volkmann, Direktor der Neurologischen Klinik und Poliklinik am Universitätsklinikum Würzburg, lobt zwar die konsistenten Ergebnisse in der kleinen Patientenkohorte, kritisiert aber, dass wichtige Untersuchungen in der Arbeit ausgelassen worden sind. «Da die Läsionsmuster bei einem Schädel-Hirn-Trauma sehr heterogen sein können, wird es in der Zukunft darauf ankommen, diejenigen Patienten zu identifizieren, die tatsächlich an der beschriebenen Netzwerkstörung leiden» gibt er in einer Pressemeldung an (2).

Bildgebende Verfahren oder eine Analyse der Netzwerkmodulation mittels fMRT würden dies ermöglichen. «Es wundert mich sehr, dass diese Methoden in der Studie nicht angewendet wurden» gibt der Experte an.

Einen weiteren Kritikpunkt sieht der Experte im Fehlen einer Placebokontrolle in der Studie. Auf das eigentlich im Studiendesign vorgegebene «Abschalten» der Stimulation verzichteten die Forschenden aufgrund der Sorge der Patienten vor einer Verschlechterung. Dass die beobachteten Verbesserungen auf einen Placebo-Effekt zurückzuführen sein könnten, ist laut Prof. Volkmann aber nicht unwahrscheinlich.

Komplikationsrisiko gering

Komplikationen hatte die Behandlung in der Studie kaum. Einem Patienten musste man die Elektroden aufgrund einer Infektion explantieren. «Das Risiko einer dauerhaften Verschlechterung des neurologischen Outcomes ist mit weniger als 0,5 Prozent in grossen Studien bei einer so schweren Beeinträchtigung des Alltagslebens aus meiner Sicht akzeptabel» schliesst Prof. Volkmann in Bezug auf langfristige Nebenwirkungen.

- Schiff ND et al. Thalamic deep brain stimulation in traumatic brain injury: a phase 1, randomized feasibility study. Nat Med. 2023 Dec 4. doi: 10.1038/s41591-023-02638-4.

- Science Media Center (SMC). Tiefe Hirnstimulation nach Schädel-Hirn-Trauma. 4. Dezember 2023