Chronische Diarrhö nach Cholezystektomie?

Laut einer aktuellen Studie aus Schweden stellt die Entfernung der Gallenblase einen unabhängigen Risikofaktor für die Entwicklung einer mikroskopischen Kolitis dar. Wenn Patienten nach einer Cholezystektomie eine chronische Diarrhö entwickeln, sollte man jedenfalls daran denken.

Die mikroskopische Kolitis (MC) ist eine entzündliche Erkrankung, die durch wässrige, nicht blutige Durchfälle gekennzeichnet ist.

Während der endoskopische Befund unauffällig bleibt, manifestiert sich die MC histologisch in Form zweier Subtypen: der kollagenen Kolitis und der lymphozytären Kolitis. Frühere Arbeiten deuteten auf eine Verbindung zwischen Gallensäure-Malabsorption und MC hin. Manche Patienten sprechen auch auf Gallensäurebinder an. Ob die Entfernung der Gallenblase als Risikofaktor für die MC einzustufen ist, war bislang unklar.

Gibt es nach Cholezystektomie mehr mikroskopische Kolitis?

In einer bevölkerungsbasierten Fall-Kontroll-Studie untersuchten David Bergman vom Karolinska Institutet in Stockholm und Kollegen, ob es nach einer Cholezystektomie tatsächlich zum gehäuften Auftreten einer mikroskopischen Kolitis kommt (1).

Eingeschlossen wurden 13.554 Personen mit histologisch gesicherter MC (Zeitraum 1981–2017), die man jeweils mit bis zu fünf nach Geschlecht, Geburtsjahr, Wohnort und Kalenderjahr gematchten Kontrollen aus der Allgemeinbevölkerung (n = 64.886) verglich.

Zusätzlich fanden 13.511 geschwisterliche Kontrollpersonen Berücksichtigung. Die Informationen zu den Cholezystektomien stammten aus dem nationalen Patientenregister, MC-Diagnosen erfasste man mithilfe des schwedischen Pathologieregisters. Das mittlere Alter bei Diagnosestellung lag bei 63,5 Jahren, 72,3 % der MC-Fälle waren Frauen.

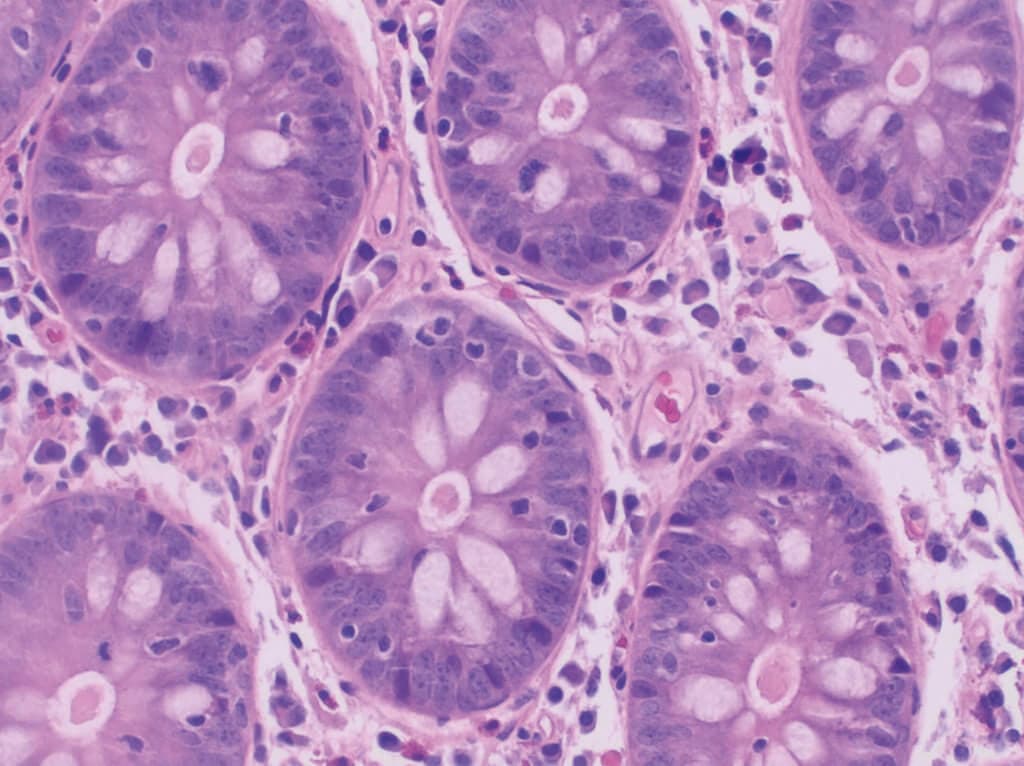

Die Abbildung zeigt eine lymphozytäre Kolitis in der HE-Färbung.

Foto: Mikael Häggström/commons.wikimedia.org

Genetik und Umwelt sind nur ein Teil der Erklärung

Insgesamt hatten 2,5 % der Patienten mit MC eine vorangegangene Cholezystektomie, verglichen mit 1,1 % der Kontrollen. Dies entsprach einer adjustierten Odds Ratio (aOR) von 2,36. Für die kollagene Kolitis lag die aOR bei 1,87, für die lymphozytäre Kolitis lag sie mit 2,65 deutlich höher.

Der zeitliche Abstand zwischen Cholezystektomie und MC-Diagnose betrug im Median 4,5 Jahre. Die Ergebnisse blieben in den Subgruppen- und Sensitivitätsanalysen konsistent, auch wenn die Assoziation in jüngeren Kalenderzeiträumen etwas schwächer ausfiel. In der geschwisterkontrollierten Analyse zeigte sich eine abgeschwächte, aber signifikante Assoziation (aOR 1,31). Dies weist darauf hin, dass das Auftreten einer MC nur teilweise durch genetische oder frühe Umweltfaktoren erklärt werden kann.

Bezüglich der Krankheitsaktivität, gemessen anhand des Budesonid-Verbrauchs, fand sich kein Zusammenhang zwischen vorangegangener Cholezystektomie und Schweregrad oder Verlauf der MC. Ebenso ergab sich kein Einfluss auf die Häufigkeit von Budesonid-Verordnungen oder den Einsatz von Gallensäurebindern.

Praktische Konsequenzen für die Diagnostik

Die Ergebnisse legen nahe, dass eine Cholezystektomie mit einem etwa doppelt so hohen Risiko für das spätere Auftreten einer MC verbunden ist. Die Assoziation war bei lymphozytärer Kolitis ausgeprägter als bei kollagener Kolitis. Der Zusammenhang erscheint insofern plausibel, als durch die Entfernung der Gallenblase die Reservoirfunktion entfällt und es zu veränderten Flussdynamiken und erhöhten Konzentrationen von Gallensäuren im Kolon kommen kann.

Dies könnte – insbesondere bei Personen mit verminderter Expression des Farnesoid-X-Rezeptors (FXR) – entzündliche Veränderungen der Mukosa begünstigen. Auch Tiermodelle unterstützen die Hypothese, dass erhöhte Gallensäure-Konzentrationen histologische Veränderungen im Sinne einer lymphozytären Kolitis hervorrufen können.

Nicht berücksichtigt wurden in der Studie Lebensstilfaktoren wie die Ernährungsgewohnheiten oder auch der BMI. Auch war die absolute Zahl der MC-Fälle mit vorausgegangener Cholezystektomie sehr gering, was die klinische Relevanz einschränkt. Zudem lässt sich aufgrund des Studiendesigns kein kausaler Zusammenhang beweisen.

Dennoch weist die Studie darauf hin, dass die Gallenblasenentfernung einen unabhängigen Risikofaktor für die Entwicklung einer mikroskopischen Kolitis darstellt. Diese Erkenntnis hat durchaus praktische Bedeutung für die ärztliche Versorgung: Bei Patienten, die nach einer Cholezystektomie eine chronische Diarrhö entwickeln, sollte man differenzialdiagnostisch auch an eine mikroskopische Kolitis denken.

- Bergman D et al. Cholecystectomy Is a Risk Factor for Microscopic Colitis: A Nationwide Population-based Matched Case Control Study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2025; S1542-3565(25)00160-0. doi: 10.1016/j.cgh.2024.12.032.